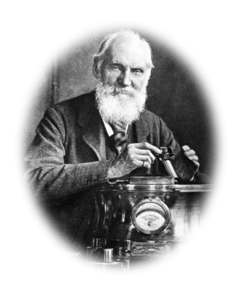

“Ciò che non viene misurato non può essere migliorato”

(William Thomson Kelvin, 1824 – 1907)

Nella pratica dell’esercizio fisico, la quantificazione dei carichi di allenamento è fondamentale. Sapere se ci stiamo allenando molto, poco, con la giusta intensità, ecc. Ci permetterà non solo di migliorare le nostre prestazioni fisiche in modo più rapido e sostenuto nel tempo, ma anche di prevenire il sovrallenamento e possibili infortuni.

Ma come possiamo misurare gli allenamenti? Di seguito sono riportati diversi esempi di quantificazione del carico che possono aiutarti a controllare il volume e l’intensità delle tue sessioni di allenamento.

1. SCALA BORG O SCALA DELLO SFORZO PERCEPITO (RPE)

La scala Borg è, secondo l’American College of Sports Medicine (ACSM), “una scala psicofisiologica che misura le sensazioni di sforzo, disagio e/o fatica sperimentate durante l’allenamento aerobico e della forza”.

Questa scala, sviluppata negli anni ’60 dal professore universitario Gunnar Borg, aveva nel suo formato classico 20 livelli di sforzo percepito, da molto molto facile a estremamente duro.

Ma, qualche anno dopo, negli anni ’80, ha adattato la propria scala in modo che avesse solo 10 livelli di sforzo percepito, dal riposo assoluto (livello 1) a molto, molto duro (livello 10).

Come usare la scala Borg?

Tempo di addestramento * Valore ottenuto sulla Scala Borg

Esempio:

20 minuti a RPE 4 + 20 minuti a RPE 6 = 20*4 + 20*6 = 200

2. TRIMPS

Questo metodo di quantificazione, proposto da Banister (1980), si basa sull’incremento graduale ponderato della Frequenza Cardiaca, calcolata come durata dell’attività (in minuti) moltiplicata per un fattore di intensità.

TRIMP = Durata (minuti) x (fattore A x riserva frequenza cardiaca x exp (fattore B x FC))

- Riserva frequenza cardiaca = (FC media – FC a riposo) / (FC massima – FC a riposo)

- Per le donne: Fattore A = 0,86 e Fattore B = 1,67

- – Per le donne: Fattore A = 0,86 e Fattore B = 1,67

Successivamente, nel 1999, Lucia et al., hanno semplificato il metodo di Banister utilizzando le zone di allenamento, moltiplicando il tempo (in minuti) in ciascuna zona di allenamento per un coefficiente.

Esempio:

20 minuti in Zona I + 30 minuti in Zona II + 10 minuti in Zona III = 20*1 + 30*2 + 10*3 = 110 TRIMP.

3. ALTRE MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELL’ONERE

Oggi esistono molti metodi per quantificare il carico di allenamento, sia oggettivo che soggettivo, il suo utilizzo è consigliato sia a livello amatoriale che, ovviamente, a livello professionale, per ottenere gli adattamenti appropriati, raggiungendo il livello ottimale di stimolazione in ogni allenamento sessione.

Di seguito si citano altri metodi di quantificazione largamente utilizzati in ambito sportivo:

- Equivalenti di carica soggettivi (ECSs). Adattamento della scala dello sforzo soggettivo di Cejuela e Esteve-Lanao (2011). Livelli di scala: da 0 a 5.

- Objective Charge Equivalents (ECOs), from Cejuela and Esteve-Lanao (2011). Used especially in triathlon by giving relative weights to each segment. Effort Coefficients:

Nuoto = 0.75

Ciclismo = 0.5

Corsa = 1

- Heart rate zone summation by Edwards (2003). From the maximum Heart Rate (HRmax), the 5 heart rate zones are obtained and the 5 heart rate zones are calculated. The calculation is made by adding the duration in each of the zones multiplied by its coefficient.

- Unità di formazione. Metodo basato sulle zone di allenamento adattato da Mujika et al (1996).

Attraverso i livelli di lattato nel sangue si differenziano 5 livelli di intensità di allenamento, dando a ciascuno di essi un coefficiente. Il calcolo viene effettuato moltiplicando il volume (misurato in chilometri in ogni area) per questo coefficiente.